466

Palimpseste...

Philippe Lombard [1].

À Henri Bareil qui m’a initié un jour, sur un coin de nappe, à la croix des mélanges…

La réflexion menée actuellement sur ce qu’il serait légitime d’envisager comme

socle pour les études primaires et secondaires remet à l’ordre du jour le problème des

objectifs à fixer à l’enseignement des mathématiques à ce niveau. À cette occasion,

je souhaiterais apporter ici quelques éléments de réflexion sur un point qui concerne

une partie non négligeable des programmes et qu’il est devenu courant de désigner

sous l’appellation : résolution de problèmes concrets.

On sait en effet que les nouveaux programmes du primaire et du collège mettent

directement l’accent sur ce type d’activités et il n’est pas difficile de voir par ailleurs

que tout l’aspect modélisation mis en avant dans l’enseignement du lycée n’est qu’un

prolongement naturel du même genre de préoccupations. Mais en posant de manière

directe la question des rapports entre mathématiques et monde réel – à tout le moins

en matière d’apprentissage –, ce sujet touche en réalité à des problématiques qui ont

toujours sous-tendu et dirigé la question des contenus de l’enseignement, même si les

choix fondamentaux n’ont pas toujours été clairement explicités. Il n’est donc peut-être

pas inutile de tenter de mettre en perspective aujourd’hui certains des aspects

importants de ce problème, et ceci au regard des évolutions quelque peu récurrentes

des différents points de vue sur le sujet…

Je vais essayer d’analyser la question sous un éclairage à la fois très précis et très

général : que peut-on envisager comme niveau de culture à donner à l’enseignement

de l’école primaire en matière de résolution de problèmes, quel niveau de culture

faut-il se fixer comme but pour les années de collège ? On a souvent résumé la

différence entre ces deux niveaux en termes de rupture séparant résolution

arithmétique et résolution algébrique des problèmes. Notre but sera donc

précisément de s’interroger sur cette rupture (si tant est qu’elle existe encore), sur les

liens, les transitions, les liaisons – comme on dit désormais – entre ces deux niveaux

d’enseignement…

1. Le problème de la laitière

Intéressons-nous pour commencer à un problème extrait d’un manuel (Châtelet

1934) destiné au niveau « Cours Moyen et Fin d’études » :

« Une laitière a fourni à une crémière 20 litres de lait. En pesant ce lait, la crémière a trouvé un poids de 20,555 kg. Ce lait a-t-il été mélangé d’eau ? Qu’est-ce qui le prouve ? Quelle quantité d’eau contient-il ? On rappelle que la densité du lait est 1,03 »

Je ne dois pas me tromper énormément si j’affirme que très peu d’élèves

d’aujourd’hui sauraient faire aisément cet exercice, ou même que relativement peu

de professeurs (d’école ou de collège … voire de lycée) sont enclins à trouver qu’il

est facile. L’explication de ce phénomène est, évidemment, plus à trouver dans le

contenu moderne ou post-moderne de l’enseignement des mathématiques depuis

trente-cinq ans que dans la disparition de la coutume qui consistait à aller chercher

son lait à la ferme ou chez la crémière avec son pot au lait… Et on peut d’ailleurs

constater que le plus grand nombre des personnes qui parviennent à résoudre le

problème le font « par l’algèbre »… et peinent énormément – faute de l’avoir appris

un jour – à dégager une solution de type « arithmétique », c’est-à-dire « par le

raisonnement ».

Cela pose évidemment en pleine lumière la question de ce qu’il est convenu

d’appeler les savoirs pérennes. Certains considèrent, presque sans discussion

possible, que ce qui était naguère enseigné à l’école primaire devrait constituer un

bagage inaliénable, d’autres partent du principe que les compétences requises

aujourd’hui doivent être choisies en fonction des quelques dogmes régissant une

« transposition didactique » bien sentie. Il est cependant indiscutable que c’est une

question non triviale de savoir si les problèmes du type de celui de la laitière font

partie des apprentissages pérennes ou, à tout le moins, de savoir dans quelle mesure

les méthodes de résolution par l’arithmétique sont ou non des savoir-faire

indispensables aux élèves d’aujourd’hui.

Bref. On en revient toujours aux mêmes difficultés : « Quel type de problèmes

faut-il enseigner en primaire ? », « Quel type d’outils de résolution faut-il

apporter ? »… Considérons donc, pour commencer, le problème de la laitière comme

un problème primaire et essayons de voir ce que cette idée peut recouvrir. Ce qui est

manifeste tout d’abord c’est que le côté « concret » de l’énoncé est certainement

secondaire en matière d’instruction : ce qui importe avant tout c’est le côté

« métaphorique » de l’exercice et c’est surtout le côté « analogique » de

l’apprentissage. L’élève ne saura faire le problème de la laitière que s’il a appris à

résoudre un certain corpus de problèmes semblables, que s’il est capable de trouver

dans sa mémoire le problème-type auquel ramener celui qu’on lui pose, et que s’il

sait effectuer les permutations correctes pour passer de son problème de référence à

celui qu’il vient de rencontrer. Qui donc pourrait prétendre inventer la solution au

problème de la laitière s’il n’a pas d’abord un « métier » suffisant dans la résolution

de problèmes relativement proches ?

1°) Solutions arithmétiques

Quelle était donc la solution demandée en 1934 ? Je ne la connais pas dans tous

ses détails rituels, mais il semble bien que l’élève devait savoir répondre à deux

variantes d’une même question :

- savoir déterminer la « densité » du produit acheté,

- savoir trouver, connaissant explicitement ou non cette densité, les proportions

exactes de « l’alliage » d’eau et de lait qui a été fourni par la laitière.

On notera d’ailleurs pour commencer deux choses qui montrent bien que l’élève

doit avoir acquis un métier non négligeable pour réussir l’exercice. C’est très visible

pour tous ceux qui, justement, non pas acquis ce métier. D’une part, le sens du mot

« lait » dans l’énoncé ne peut être bien maîtrisé par un élève de ce niveau que s’il a

pris l’habitude de se retraduire ce genre de texte sous forme « opérationnelle ».

Sinon, il risque fort de ne pas distinguer de quel « lait » il s’agit (le vendu ou le pur)

dans chacune des quatre occurrences où ce mot apparaît dans le texte. D’autre part,

on remarquera que l’indication donnée (« On rappelle que la densité du lait est

1,03 ») est tout à fait typique – et de toute éternité ! – des exercices de

mathématiques : d’abord elle donne une information indispensable (le nombre 1,03),

ensuite elle souffle que le problème est un problème faisant appel aux densités, enfin

elle demande cependant à l’élève de savoir précisément ce que veut dire le mot

densité…

Cela étant, la réponse à la question 1) est normalement assez facile car il s’agit de

trouver le poids d’un litre du liquide acheté : 20,555 divisé par 20 égale 1,027 75.

Une fois levée la petite difficulté de langage entre densité et poids d’un litre, on peut

dire qu’il n’y a ici que la difficulté (non négligeable) de réussir la division et la

difficulté arithmétique de travailler avec des nombres qui sont finalement très

compliqués. Mais une première conclusion découle de ce résultat : le lait n’est pas

pur… Il reste alors la question 2) : sachant que la densité du mélange est de 1,027 75,

quelle est la quantité d’eau contenue dans ce liquide ?…

Poursuivons donc. Nous sommes désormais devant un problème difficile, aussi

bien pour les élèves que pour la plupart des maîtres, toutes époques confondues… Et,

si l’on admet que la première question est parfaitement élémentaire au niveau de la

compréhension, disons du « sens de la division », c’est à propos de cette deuxième

question que je voudrais essayer d’analyser les réponses possibles et les savoirs, ou

savoir-faire, qu’elles mettent en jeu. (J’espère aussi montrer au passage que

l’ingéniosité de l’esprit humain est époustouflante, mais je n’y insisterai pas

systématiquement.)

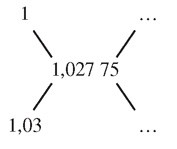

a) La croix des mélanges. Cette méthode ne demande pas de comprendre – mais

qu’est-ce que « comprendre » ? –, elle repose sur deux recettes éprouvées et elle

pourrait bien mettre en jeu au passage (et par deux fois, s’il vous plaît) le symbolisme

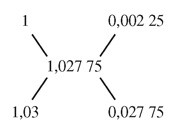

de la croix… Voici la réponse, qui nécessite deux temps :

Premier pas : le problème me demande de mélanger un liquide de densité 1 avec un

liquide de densité 1,03 de manière à trouver un liquide de densité 1,027 75, je sais

alors qu’il me suffit d’écrire et de compléter la « croix des mélanges » suivante :

Pour cela je mets en haut 1,03 − 1,027 75 = 0,002 25 et en bas 1,027 75 − 1 =

0,027 75, j’obtiens :

Je peux donc dire : « pour obtenir un mélange de la densité 1,027 75 cherchée, il

suffit de mélanger 0,002 25 unités du liquide de densité 1 (l’eau) et 0,027 75 unités

du liquide de densité 1,03 (le lait pur). Autrement dit, je dois mélanger 225 parts avec

2 775 parts et, si je simplifie par 75, je vois finalement qu’il faut un mélange qui

corresponde à 3 parties d’eau pour 37 parties de lait…

Deuxième pas : cela me donne 3 litres d’eau pour obtenir 37 + 3 = 40 litres de

mélange, il y aurait ensuite (si le problème était plus compliqué…) une question de

proportionnalité pour trouver la quantité correspondante dans le cas de la laitière.

Nous aurions alors besoin de faire appel à une deuxième croix (dite « du produit en

croix ») pour terminer le raisonnement. Mais ici, il est immédiat que les 20 litres

correspondent à la moitié du résultat obtenu : je peux donc conclure qu’il y a 1,5

litre(s) d’eau dans le mélange.

J’imagine que chacun de ceux qui ont pris la peine de lire le paragraphe précédent

sont un peu interpellés (comme on dit aujourd’hui) par le côté magique de la solution

reposant sur la croix des mélanges. J’espère même un peu, pour tout dire, que ceux

qui savaient résoudre le problème « par l’arithmétique » (c’est-à-dire « par le

raisonnement ») trouvent qu’il y a une forme de tricherie dans la solution exposée…

En voici une autre qui relève un peu de la même magie et qui reposerait aussi sur une

présentation en croix, comme cela a été le cas au moins jusqu’au 17ème siècle.

b) La méthode de fausse(s) position(s). Considérons le poids de 20 litres d’un

liquide composé d’eau (pesant 1 kg le litre) et de lait (pesant 1,030 kg le litre).

Envisageons (par exemple) deux cas extrêmes :

Si le mélange contient 0 litres de lait, il pèse 20 × 1 kg = 20 kg, puisqu’il n’y a que

de l’eau,

Si le mélange contient 20 litres de lait, il pèse 20 × 1,030 kg = 20,600 kg, puisqu’il

n’y a que du lait.

Cela fait donc 0,600 kg = 600 g de plus. Si bien que l’on peut énoncer : un

accroissement du volume de lait de 20 (litres) entraîne un accroissement du poids du mélange de 600 (grammes).

Or la crémière n’a observé qu’un accroissement du poids du mélange de 555

(grammes) ! Cela prouve évidemment que ce mélange est de mauvais aloi, mais il

reste à dire : 20 (litres) de plus ont entraîné une augmentation de 600 (grammes),

donc pour obtenir une augmentation de 555, il faut en fait 20 × (555 / 600) litres de

lait. Soit 18,5 litres de lait dans le mélange… Ce qui correspond bien à la présence

de 1,5 litre(s) d’eau.

Enfin voici la méthode « raisonnée » la plus classique :

c) Les fausses suppositions. C’est sans doute la méthode à laquelle on pense le

plus souvent lorsque l’on évoque la solution arithmétique. Elle revient à un savoir-faire

très parent du précédent, tout aussi oublié d’ailleurs, mais qui consiste à ne plus

raccrocher analogiquement notre énoncé initial à des problèmes d’alliages mais

plutôt à des problèmes un peu plus généraux, que l’on pourrait très légitimement

qualifier aussi de problèmes de mélanges, mais que la tradition rapporte aux

problèmes dits « de fausses suppositions ».

Un exemple type aujourd’hui (ou paradigmatique, si l’on préfère) est le suivant :

« J’ai 215 euros dans ma tirelire. Cette somme est constituée de billets de 5 et de 10

euros. Il y a 30 billets en tout. Combien ai-je de billets de chaque sorte ? ». La

solution raisonnée peut alors être présentée sous la forme : « Si je n’avais que des

billets de 5, ma tirelire contiendrait 30 × 5 = 150 euros, mais j’ai 215 euros, donc 65

euros de plus. Or chaque fois que je remplace un billet de 5 par un billet de 10, je

mets 5 euros de plus dans la tirelire… Donc il faut que je change 65 / 5 = 13 billets

de 5 en billets de 10. Résultat : 13 billets de 10 et 17 billets de 5… ».

Reprenons alors le problème de la laitière : « si les 20 litres étaient du lait, le

mélange pèserait 20,600 kg, mais il pèse 20,555 kg, donc 45 g de moins. Or chaque

fois que l’on remplace un litre de lait par un litre d’eau, on enlève 0,030 kg = 30 g

au poids total… Donc il faut changer 45 / 30 = 1,5 litre(s) de lait en litre(s) d’eau.

Résultat : il y a 1,5 litre(s) d’eau et 18,5 litres de lait… »

2°) Solutions algébriques

Après ces quelques réponses que l’on peut rassembler sous le terme de

« résolutions de niveau primaire », intéressons-nous aux deux ou trois principales

solutions de type « collège » tout en essayant de comprendre les « ruptures » que cela

suppose par rapport au point de vue précédent. Le cadre général de ce changement

est naturellement celui du passage à « l’algèbre », toutefois je dirai plutôt un passage

au « calcul avec des lettres », car il y a plusieurs manières de prendre du recul par

rapport au problème de la laitière. Mais commençons par noter que, jusqu’ici,

l’énoncé du problème est relativement connoté « résolution par le raisonnement »

dans la façon même dont il est rédigé. Même si sa formulation n’est pas sous une

forme « moderne » telle que :

« Une laitière a fourni à une crémière 20 litres de lait. En pesant ce lait, la

crémière a trouvé un poids de 20,555 kg.

1/ Ce lait a-t-il été mélangé à un autre liquide ? Qu’est-ce qui le prouve ?

2/ Supposons que cela soit de l’eau. Quelle quantité d’eau contient-il ?

On rappelle que la densité du lait est 1,03. »

Il n’en reste pas moins qu’il suggère nettement un ordre dans la démarche : il

oblige à répondre vraiment à la question sur la pureté avant d’entamer le calcul qui

permet de déterminer précisément la quantité d’eau présente dans le mélange. Or,

comme nous allons le voir, les solutions de niveau collège cherchent en fait à

répondre directement à la question quantitative, avant même de répondre à la

question de la pureté du lait acheté. Ce n’est en fait que si le résultat final est « il y a

0 litre d’eau » que l’on conclura que le lait acheté n’est pas mouillé…

La mise en équation du problème suppose donc un changement de démarche à ce

niveau, mais ce n’est pas là l’essentiel. La vraie « rupture » avec les approches

précédentes est à comprendre sous deux aspects. Classiquement, les problèmes

résolus par des méthodes arithmétiques sont de deux types :

les problèmes élémentaires qui se résolvent en « renversant les opérations ». Par

exemple : J’ai deux billets de même valeur et une pièce de 2 euros, combien vaut

chaque billet sachant que j’ai 102 euros en tout ? Il suffit de « remonter le calcul qui

conduirait à obtenir le total : j’enlève 2 à 102 et il me reste le prix des 2 billets, puis

je divise par 2 ce montant pour obtenir la valeur d’un billet…

les problèmes non élémentaires pour lesquels le renversement de la succession

d’opérations ne marche pas directement. Par exemple : J’ai un nombre, je le multiplie

par 3 et j’ajoute 5, trouver ce nombre sachant que le résultat de l’opération

précédente est le même que si je prends le nombre, que je le multiplie par 15 et que

j’enlève 21. Il faut ici quelques contorsions pour obtenir le résultat en se contentant

de chercher un chemin parmi les opérations à faire. C’est précisément le cas du

problème de la laitière.

La supériorité de la méthode algébrique est qu’elle permet de traiter ces

problèmes sans vraiment se contorsionner pour découvrir le chemin qui « remonte »

au résultat et qu’elle s’applique à des tas d’autres énoncés pour lesquels on serait bien

en peine de trouver la solution autrement. On pourrait noter au passage qu’il n’y a

pratiquement aucun problème de niveau collège qui rendrait absolument

indispensable l’introduction de cette méthode de résolution « par l’algèbre »… Mais

revenons plutôt à notre laitière. La démarche consiste à mener la lecture de l’énoncé

en effectuant les calculs aussi bien avec les données connues qu’avec les données

inconnues. L’élève doit donc apprendre à dire : « Les 20 litres de mélange sont

composés d’une certaine quantité x [litres] d’eau et donc d’une quantité (20 − x)

[litres] de lait pur. Dès lors le poids total s’obtient en calculant directement, mais en

gardant le nombre mystérieux x de litres sous la forme de « lettre » :

x × 1 + (20 − x) × 1,03 = 20 × 1,03 − 0,03 × x = 20,6 − 0,03 x

Or l’énoncé nous apprend que la quantité que l’on vient d’obtenir est égale à

20,555 [kg]. Il reste alors à résoudre l’équation : 20,6 − 0,03 x = 20,555 et (par

prudence…) à vérifier que la valeur obtenue marche effectivement. »

Avant de voir quelques variantes à cette solution algébrique, nous pouvons nous

arrêter sur quelques remarques importantes en ce qui concerne le point qui nous

occupe, c’est-à-dire celui de la « rupture » entre deux « niveaux de culture ». J’ai dit

plus haut que la hiérarchie des questions était modifiée et que l’élève devait l’avoir

compris au préalable pour réussir, mais il clair que, une fois rentré dans ce nouveau

jeu, la solution devient accessible à un plus grand nombre d’élèves. Elle ne demande

« que » de savoir lire l’énoncé en conduisant les calculs avec des lettres et, ensuite,

« que » de savoir résoudre l’équation… Mais, là encore, on aura sans doute noté au

passage que cette conduite des calculs n’est plus tout à fait la même que celle de la

démarche du primaire. En effet, il faut bien voir que désormais, d’une part les unités

se doivent d’être proscrites lorsque l’on arrive à l’équation et que, d’autre part,

l’ordre des opérations peut changer un peu de « sens » par rapport à leur

apprentissage originel… Je veux dire par là que si l’élève a appris à écrire que le

poids de x litres est x fois le poids d’un litre, il écrira d’abord le résultat sous la forme

x × 1,03 et il sera ensuite obligé de prendre l’habitude de l’écrire sous la forme

1,03 × x pour obtenir 1,03 x.

Tout cela signifie que nous sommes désormais dans l’univers des calculs

algébriques. D’abord il impose des contraintes du type précédent, ensuite il va

fournir des solutions qui seront découvertes simplement au niveau du calcul

« mécanique », enfin il lui arrivera même d’apporter des « solutions surprises » qui

résultent de la logique propre de cet univers de l’algèbre et pas forcément de la

logique de l’énoncé « concret » d’origine. Pensez par exemple au cas où on trouve,

en plus des valeurs cherchées, des solutions négatives qui n’ont jamais eu grand -chose

à voir avec les crémières ou les laitières ! C’est là un point de « rupture –

chevauchement » invisible au niveau du collège mais qui doit s’opérer

progressivement pour aboutir à une acceptation franche de cet univers algébrique au

niveau du lycée. Pour le dire un peu différemment : dans la solution algébrique

précédente la lettre x représente un « nombre masqué », mais c’est en quelque sorte

un vrai nombre avec lequel on travaille au moment de la « mise en équation », sans

le connaître, mais comme avec un nombre habituel. Or au niveau mathématique,

dans le cours de la démarche, ce nombre masqué n’est plus vraiment un nombre, il

devient subrepticement ce que l’on appelle savamment une « indéterminée » (pour

ne pas dire tout simplement une « lettre ») qui prend au final un statut différent des

nombres eux-mêmes. (Mais c’est une autre histoire…)

Comme chacun le sait, je n’ai indiqué précédemment que la mise en équation la

plus simple, dans la mesure où elle consiste à choisir une seule quantité inconnue.

Voici au moins deux variantes importantes :

a) Système à deux inconnues. Une première variante intéressante consiste à

choisir deux inconnues, en appelant par exemple x le nombre de litres d’eau et y le

nombre de litres de lait. C’est un peu plus savant et cela aboutit en fait à un « système

d’équations » car il faut cette fois traduire algébriquement deux conditions :

le nombre de litres total est égal à 20 : x + y = 20 ;

le poids du mélange est égal à 20,555 : x × 1 + y × 1,03 = x + 1,03y = 20,555.

Les manières de résoudre ce système peuvent alors constituer des variantes plus

ou moins importantes et instructives :

si je « tire y en fonction de x » dans la première équation pour le reporter dans la

deuxième, je retombe exactement sur l’unique équation en x que j’ai résolue au point

précédent,

si je multiplie la première équation par 1,03 et que j’enlève la deuxième à

l’équation obtenue (ou si je soustrais simplement la deuxième à la première telle

quelle), j’obtiens un calcul qui correspond (une fois traduit) à la méthode des fausses

suppositions,

si je traduis directement ce système en termes d’équations de droites, je peux

obtenir une interprétation et une lecture géométriques de la résolution…

b) Calcul littéral absolu. Une seconde variante, encore plus savante, consiste à

résoudre une bonne fois pour toutes l’infinité des problèmes d’alliages, de mélanges,

de crémières, de laitières ou de pots au lait, etc., en cherchant la solution d’un

problème « générique » où les autres données elles-mêmes sont écrites sous forme

de lettres. Ainsi Newton aurait posé, avant de résoudre le problème de la laitière :

« Une laitière a fourni à une crémière V litres de mélange d’un liquide de densité d

et d’un liquide de densité d ’. En pesant ce mélange, la crémière a trouvé un poids de

P kg. Quelle quantité de chaque liquide ce mélange contient-il ? ». Puis il aurait posé

l’équation précédente dans toute sa généralité : Soit x le volume du premier liquide,

le poids total P du mélange est donné par la relation : P = d x + d ’ (V − x) . D’où l’on

tire x = (P − d’ V) / (d − d ’)… Il suffirait alors de remplacer les lettres par les données

convenables pour chaque problème de type « mélange », etc.

Je laisse (à titre d’exercice) le lecteur retraduire le problème sous la forme : « Une

laitière a fourni à une crémière V litres de mélange d’un liquide de densité d et d’un

liquide de densité d’. En pesant ce mélange, la crémière a trouvé une densité d "

Quelle quantité de chaque liquide ce mélange contient-il ? ». Il suffira de le résoudre

tel quel pour s’apercevoir que la solution obtenue peut ensuite se mettre sous la

forme : « les nombres cherchés sont proportionnels aux deux nombres obtenus par

l’algorithme qui est condensé dans ce qui a été appelé plus haut la croix des

mélanges ».

3°) Le point de vue fonctionnel.

Il n’est pas possible de s’arrêter aux deux types de regards précédents

(arithmétique et algébrique) car le « niveau de culture » collège introduit aussi (de

manière plus ou moins soutenue) un troisième regard sur les problèmes que nous

cherchons à résoudre ici. Il s’agit de glisser à une interprétation des objets manipulés

(nombres, quantités, équations, …) qui consiste à les éclairer sous l’angle de la

notion de « fonction ». Cela va nous faire passer par une nouvelle « rupture » entre

notion d’inconnue et notion de variable.

Revenons en effet à la mise en équation qui nous a conduits à exprimer le poids

total (20,555) à partir des données connues, auxquelles nous avons appris à mêler le

nombre inconnu que nous avions appelé x. Nous avons obtenu la formule :

20,6 − 0,03x = 20,555 . Comme je l’ai dit à ce moment-là, x désignait dans tout ce

calcul un nombre bien précis : celui que l’on cherche. Cependant – par une nouvelle

rupture qui nous oblige une nouvelle fois à changer de point de vue ! – nous pouvons

maintenant regarder différemment cette formule en disant : le membre de gauche

représente ce que l’on trouve comme poids à partir de la valeur de x que nous ne

connaissions pas. Nous avons écrit que cela était égal à la valeur 20,555, mais nous

pouvons introduire cette manière de regarder « de plus loin » le membre de gauche

en parachutant une nouvelle lettre, par exemple P, pour dire quelque chose de très

différent : « si nous donnons au volume d’eau une valeur x quelconque, nous

trouverons toujours que le poids final P est égal à la quantité 20,6 -0,03x. »

Puis nous dirons : « Le problème actuel de la crémière est qu’elle a reçu un

mélange pour lequel P s’avère être égal à 20,555, pouvons-nous déterminer, parmi

toutes les valeurs possibles de x la valeur qui conduit à trouver précisément cette

valeur P = 20,555 ? ». Toute la question tient désormais dans des considérations sur

cette « fonction » que nous avions trouvée au cours de l’algébrisation :

P = 20,6 − 0,03x ou, si l’on préfère, sur la fonction classiquement notée

y = 20,6 − 0,03x. La seule différence est que, si nous avions cherché à trouver cette

« fonction » au lieu de l’équation, nous n’aurions pas mené les calculs en pensant que

la lettre représentait la valeur précise cherchée dans le problème, mais qu’elle portait

en elle, en quelque sorte, toutes les valeurs possibles. C’est une nouvelle « rupture –

chevauchement » pour l’élève, mais elle concerne plus (du moins il me semble) la

transition collège – lycée, bien que la période des maths modernes ait très fortement

modifié ce genre de problématique pendant quelques années…

Notons simplement ici, pour boucler notre promenade dans les méthodes de

résolution, que la méthode dite de(s) fausse(s) position(s) n’est rien d’autre qu’une

conséquence de ce que je viens de dire : le poids du mélange étant une fonction

affine, il nous suffisait effectivement de déterminer deux valeurs particulières du

résultat en se donnant deux valeurs arbitraires de la variable pour pouvoir déterminer

(par proportionnalité) la valeur qui donne le bon résultat… Le lecteur un peu

philosophe notera aussi au passage que nous sommes peut-être en face de la méthode

de résolution qu’il nous faut considérer, en définitive, comme la plus concrète, la plus

savante et … la plus pérenne ! Que fait en effet un scientifique devant un problème

quelconque ? Oh ! comme on dit (aussi) aujourd’hui, il « modélise », bien sûr ! Mais

il espère surtout deux choses : d’abord que le phénomène qu’il étudie sera finalement

décrit par une certaine fonction des paramètres dont il dispose, et ensuite que cette

fonction ne sera pas suffisamment « explosive », pour pouvoir l’approcher

raisonnablement par une fonction affine dans la zone raisonnable où il fait appel à

elle… Dès lors le premier réflexe d’un physicien ne serait sans doute ici rien d’autre

que la méthode des fausses positions suivie, comme nous l’avons fait, d’une

interpolation linéaire à partir des valeurs choisies comme valeurs-témoins. La

crémière du problème n’a pas fait autre chose ! Et elle a eu (en prime) la chance que

son approximation affine soit précisément la fonction exacte… Et, qui sait, elle aurait

peut-être même pu le savoir à l’avance en invoquant correctement les bons

arguments d’invariance, de symétrie ou d’optimisation si chers aux grands

scientifiques de notre époque ?

4°) La rupture primaire - collège

Mais nous venons de faire le tour d’un certain nombre d’approches possibles pour

le problème de la laitière et je pense avoir donné et détaillé l’éventail des solutions

praticables par l’école et par le collège. Cependant, j’ai implicitement (et

volontairement) choisi ce que j’ai considéré comme une approche « culture

primaire » (sans calcul littéral) et comme une approche « culture collège » (avec

calcul littéral). Ceci est évidemment un choix qui doit être justifié. Je vais essayer de

m’expliquer et de préciser ce que j’ai voulu dire en parlant au passage de « rupture

– chevauchement » ou même de « palimpseste ».

On pouvait naturellement considérer que, depuis un certain temps, la progression

« arithmétique puis algèbre » avait fait ses preuves et qu’il n’y avait pas lieu de

changer cet état de fait. C’est oublier, d’une part, que le problème de savoir s’il fallait

enseigner les méthodes littérales plutôt que les méthodes arithmétiques a été posé de

bonne foi à toutes les époques et que, d’autre part, on a effectivement tenté un jour

l’expérience qui consistait à tout chambouler : ce fut la période des maths modernes.

Il me paraît important de comprendre le renversement constitué par les maths

modernes en s’arrêtant non seulement sur quelques points cruciaux du changement

qui avait été opéré par les programmes de 70, mais aussi sur certains aspects

fondamentaux du retour en arrière effectué lors de la contre-réforme de 1985. Sans

chercher à être exhaustif, on peut mettre l’accent sur au moins deux aspects

fondamentaux, l’un concerne la résolution de problèmes et l’autre l’introduction des

outils algébriques.

Le changement de rapport à la résolution des problèmes dits concrets (du type de

celui de la laitière) marqué par la réforme des maths modernes est particulièrement

frappant. Le choix épistémologique opéré à l’époque consistait avant tout à

considérer que les nombres devaient s’apprendre d’abord en tant « qu’objets

mathématiques abstraits » pour pouvoir seulement ensuite être investis dans des

situations où il s’agissait de résoudre des problèmes. D’une certaine manière, cet

apprentissage des nombres et des opérations s’est mis à fixer un objectif qui devenait

étranger à toute résolution de problèmes et les élèves apprenaient du cours sans

pratiquement aucune activité de recherche sur des énoncés plus ou moins difficiles.

La contre-réforme de 1985 a remis à l’ordre du jour la résolution de problèmes

dits concrets dans l’enseignement des maths. Cela a correspondu à la mise en avant

des « activités » préparant les chapitres de cours, ainsi que les démarches du type

« problèmes ouverts ». Mais parallèlement, par compensation pourrait-on dire, l’idée

que la résolution d’un problème non mathématique relevait de la « modélisation » a

été véritablement explicitée à ce moment-là et continue à imprégner fortement la

conception actuelle de tous les programmes. C’est une idée différente de celle qui

avait cours avant les années 70 : c’est le point de vue selon lequel la résolution d’un

problème consiste à chercher dans la panoplie des outils mathématiques ceux qui peuvent s’appliquer à la situation donnée, sachant que ces outils sont toujours

« appris pour eux-mêmes » dans un contexte qui doit rester mathématique, c’est-à- dire

largement abstrait.

Je ne suis évidemment pas certain d’avoir raison, mais ma position personnelle

est que la construction du savoir et des capacités mathématiques repose sur la

domestication de situations plus ou moins « concrètes », ou à tout le moins

« métaphoriques ». Le lecteur de ce texte doit donc prendre éventuellement en

compte ce genre de présupposé s’il désire adopter un recul critique par rapport à mon

analyse. Pour le dire un peu autrement, je pense que la stratégie « constructiviste »

prônée au moment des maths modernes n’a jamais surmonté le paradoxe suivant

entre abstrait et concret : s’il s’agit d’introduire des notions abstraites comme les

objets ou les méthodes mathématiques, on ne peut demander à un enfant de participer

à la construction de son savoir que si, précisément, on lui offre l’occasion

« d’abstraire »… Et on voit mal en quoi peut consister l’action « d’abstraire », si on

ne dispose pas, à la base, d’un corpus d’exemples familiers à partir desquels il y a

quelque chose à abstraire…

Parallèlement, la période des maths modernes a profondément bouleversé le

rapport au calcul littéral. La volonté d’introduire les concepts algébriques (les

nombres et les opérations) avant toute intervention de ceux-ci dans des situations-problèmes

autres que celles qui touchent à des considérations simples de la théorie

des ensembles et à des problématiques purement internes à l’algèbre elle-même, a

conduit le discours à utiliser d’emblée le langage et les notations de l’algèbre elle-même.

Par exemple : comment pouvait-on alors introduire la notion de division

autrement qu’en disant quelque chose comme « le quotient d’un nombre a par un

nombre b est le nombre x tel que bx = a » ? Ce qui revenait d’ailleurs à l’époque à

présenter très tôt les choses sous la forme : « ce nombre x n’existe pas forcément et

nous allons inventer des nombres qui permettent de répondre à la question »… On

voit là – entre autres… – une introduction du symbolisme faisant appel aux lettres

sous un angle encore bien plus abstrait que ce que j’ai essayé de décortiquer

précédemment en distinguant l’usage de la lettre « inconnue », de la lettre

« indéterminée » et de la lettre « variable », à propos d’une résolution de problème !

C’est principalement sur ce dernier point que je considère qu’il vaut sans doute

mieux partir de ce que j’ai appelé le niveau de culture primaire, qui ne fait pas appel

aux lettres dans les calculs, pour passer seulement ensuite à l’utilisation des lettres

dans l’initiation à un niveau de culture secondaire. Il me semble en effet que l’école

peut très bien se contenter de n’utiliser les lettres que pour la mémorisation de

formules comme celles qui donnent le périmètre ou l’aire d’un rectangle ou,

évidemment, de figures plus complexes. Et cette pratique me semble, à l’inverse,

indispensable, de même qu’il peut être important d’avoir rencontré la lettre « pi »

pour désigner le nombre en question. Mais en tout état de cause, je penche

personnellement pour un usage de lettres ayant une signification précise à ce niveau

(L, p, S, V,\(\pi\) , etc.) et pour une introduction des lettres comme x, y, … ou même a,

b, … uniquement au collège.

En résumant, je dirai donc que toutes les analyses précédentes sont implicitement

sous-tendues par deux idées :

problèmes ; qu’il s’agisse de problèmes habillés par des éléments de la vie

quotidienne, qu’il s’agisse de problèmes de sciences physiques (au sens large), ou

qu’il s’agisse de problèmes de géométrie élémentaire (dont on me permettra

d’ailleurs de penser qu’ils font partie des problèmes précédents) ;

d’un niveau « arithmétique » à un niveau « algébrique » qui permettent de

s’approprier petit à petit le langage, les outils et le formalisme mathématiques.

Mais il faut avoir conscience que nous sommes ici devant un problème

pédagogique difficile et aussi devant une problématique épistémologique

particulièrement profonde. La question sous-jacente peut être exposée en termes de

« savoirs pérennes », mais ce n’est jamais qu’une façon équivalente de présenter le

problème ! Car il n’y a pas que l’évolution historique qui doit nous guider.

Prenons

l’exemple de la notion de « nombre réel » qui est aujourd’hui cachée (et de manière

extraordinairement performante) dans l’usage de l’écriture décimale. Elle nous

économise un chemin énorme dans l’apprentissage du concept de nombre. Bien des

considérations métaphysiques « à la grecque » autour de ce concept peuvent et

doivent être aujourd’hui mises de côté dans l’enseignement. Les « maths modernes »

ont cru un peu imprudemment que le temps était venu de parier qu’un phénomène

analogue pouvait se produire si l’on décidait de présenter les mathématiques à partir

de la notion d’ensembles… Ce fut un péché contre la dialectique immanente qui doit

conduire les réflexions sur l’enseignement ! Prenons garde de ne pas commettre le

même genre de péché en fonçant tête baissée dans des solutions miracles…

2. — Une rupture palimpseste ?…

Avant d’en arriver à des considérations un peu plus précises au niveau

pédagogique, je m’arrêterai un moment sur un problème proposé (semble-t-il) aux

écoliers de Singapour et qui va me servir d’exemple introductif pour ce qui va

suivre :

« Un homme a deux terrains, le premier deux fois plus grand que l’autre, sur

lesquels il cultive des haricots verts. Venu le temps de la récolte, il engage une équipe

de paysans pour la faire. Toute l’équipe travaille d’abord au grand terrain pendant

cinq heures d’une matinée, et après leur pause de midi, une moitié d’entre eux va

s’occuper du petit terrain, tandis que les autres retournent au grand. Après cinq

heures de travail, ils rentrent chez eux. Un des terrains est achevé, mais pas l’autre.

Un des paysans se porte volontaire pour le finir le lendemain. Il y arrive juste en

travaillant toutes les dix heures du jour de travail. Question : Combien y avait-il de

paysans ? »

Essayons d’analyser le problème, en tentant certes de le résoudre, mais en gardant

à l’esprit que notre but n’est pas uniquement de trouver le résultat ; c’est aussi d’en

tirer des leçons sur l’apprentissage…

La première remarque qui saute aux yeux est qu’il s’agit d’un problème difficile,

que ce soit pour l’élève ou pour le maître. Pourquoi ? D’abord l’énoncé est long et

compliqué. Ensuite il contient des données qui semblent relever essentiellement de

la durée, alors que l’on s’interroge sur un nombre de paysans. Enfin on ne peut pas

dire qu’il ressemble à un « type » de problème classique (du moins pour nous) et que

l’on puisse donc procéder aisément par analogie, à la manière dont on pouvait

résoudre le problème de la laitière à l’époque où il avait été posé. Et, comme si cela

ne suffisait pas, les auteurs ont même pris un malin plaisir à ne pas indiquer lequel

des deux terrains est terminé en premier ! Tous ces éléments font évidemment que

nous ne sommes absolument pas en face d’un problème qui pourrait être donné au

CM (ni actuellement, ni naguère, ni jadis…) et encore moins dans les anciennes

classes de fin d’études primaires. En tout cas, je ne vois pas sur quels arguments a

priori je pourrais me fonder pour analyser la question à la manière du problème de la

laitière, en disant : « c’est un problème de tel type et je vais vous raconter… ».

Nous avons cependant acquis précédemment un métier et nous allons essayer de

faire fructifier notre culture secondaire… La première difficulté est d’apprivoiser

suffisamment les données pour se rendre compte que le fond du problème réside dans

le fait que les surfaces correspondent en définitive aux heures de travail et que la

seule grandeur à manipuler est de ce type-là. Encore convient-il de choisir une unité

pour utiliser correctement les informations, nous pourrions parler en « heure de

travail », je retiendrai plutôt la « demi-journée de travail » (pour un paysan) parce

que cela va simplifier un peu les nombres. Relisons alors l’énoncé en l’éclairant sous

cet angle et en préparant une « mise en équation »…

« Un homme a deux terrains A et B. Le premier nécessite deux fois plus de temps

de travail que le deuxième. Pour la récolte, une équipe de 2N paysans travaille une

demi-journée sur A, puis une équipe de N paysans travaille une demi-journée sur A

et une équipe de N paysans travaille une demi-journée sur B. Il reste alors à travailler

deux demi-journées pour terminer le champ qui n’a pas été achevé ».

L’énoncé est ainsi « restructuré » pour être plus utilisable en tant que « problème

mathématique ». On notera au passage qu’appeler l’effectif cherché 2N (au lieu de

X) n’est pas vraiment indispensable ; c’est simplement une question de métier car

cela évite d’avoir à écrire des X/2… Mais, arrivés à ce point, nous devons décider

lequel des deux champs est terminé en premier. Nous choisirons A, en attendant de

pouvoir trouver un truc pour décider vraiment. Il faudra simplement nous souvenir

qu’il est peut-être nécessaire d’envisager que ce soit en réalité le terrain B.

Écrivons

alors ce que nous savons des quantités de travail (en demi-journées) pour chacun des

deux terrains :

Pour le champ A, il faut 2N + N = 3N demi-journées de travail,

Pour le champ B, il faut N + 2 demi-journées de travail.

Donc, puisque nous savons que le champ A nécessite deux fois le travail du champ

B, nous avons aisément l’équation qui va gouverner le problème : 3N = 2 (N + 2) .

Je ne pense pas que cette équation soit très complexe. Il vient immédiatement N = 4 . Il y avait donc 2N = 8 paysans. Il ne nous reste plus qu’à réfléchir sur le cas

où on supposerait que le champ B est celui qui a été terminé en premier. C’est inutile,

comme on va le voir tout de suite, mais nous le ferons tout de même par acquit de

conscience et pour bien montrer à quel point l’algèbre est capable de raisonner à

notre place. En effet, si c’était ce scénario qui prévalait, le champ B nécessiterait N

demi-journées de travail et le champ A en nécessiterait 2N + N + 2 ; l’équation serait

donc : 3N + 2 = 2 N … ce qui finirait évidemment par donner N + 2 = 0, c’est-à-dire

N = -2 et nous conduirait dans un monde véritablement difficile à comprendre !

Il reste maintenant une seule question : y a-t-il une solution de nature

arithmétique à ce problème que nous avons été forcés de traiter par l’algèbre ?

Comme je l’ai laissé entendre précédemment, la réponse est « bien sûr que oui ! ».

Mais la solution est difficile à trouver, et ceci pour deux raisons qui nous apparaissent

désormais en pleine lumière grâce à l’équation que nous avons rencontrée tout à

l’heure sous la forme : 3N = 2(N + 2)… Rappelons en effet, que la méthode

élémentaire de « remontée des opérations » ne peut guère fonctionner ici car

l’inconnue N figure dans les deux membres qui traduisent directement les indications

de l’énoncé. Il nous faut donc trouver une façon de « mettre en musique » en langue

naturelle une démarche de résolution de cette équation et, pour être tout à fait

convaincants, il nous faut trouver en outre un cheminement qui puisse, sur le plan de

la narration, être raccroché à l’histoire et à la logique du scénario adopté par

l’énoncé. Je laisse chacun se montrer créatif à sa mesure. Je proposerai simplement

la solution suivante qui consiste à conserver l’équation sous la forme initiale

2N + N = 2(N + 2) et à regrouper de manière astucieuse les demi-journées de travail

effectuées par les paysans, tout en gardant en permanence à l’esprit que le champ A

est le double du champ B :

« Après la première demi-journée, une portion A’ du champ A [dont la surface

correspond à 2N demi-journées] a été récoltée. Elle est naturellement le double de la

portion B’ du champ B qui a été récoltée l’après-midi [qui correspond, elle, à N demi-journées].

Donc comme le champ A est le double du champ B, la portion A" restante

du champ A est encore le double de la portion restante B" du champ B. Mais A"

nécessite N demi-journées [effectuées le premier après-midi] et B"nécessite

seulement les 2 demi-journées effectuées le lendemain ; nous pouvons donc en

conclure que N est le double de 2… ».

Cette façon de relire les choses implique au passage que ce n’est pas B" qui peut

être nulle, et cela montre donc par le raisonnement que c’est bien le grand terrain

dont la récolte est achevée le premier jour. Mais j’espère surtout, après cela, vous

avoir convaincu que ce problème ne peut pas sérieusement être proposé à des CM2,

si ce n’est pour détecter quelque futur académicien. Il nous reste la question

beaucoup plus terre à terre : que faut-il envisager comme apprentissage réaliste au

niveau du primaire ? avec même, parce qu’elle n’est pas forcément illégitime, la

question subsidiaire : ne serait-il pas possible de faire progresser les élèves pour

qu’ils parviennent aussi à résoudre les problèmes chinois ? Il me semble que les deux

problèmes précédents (laitière et terrains chinois) permettent de tirer quelques éléments pour la réflexion sur l’apprentissage. Il s’agit de ma propre religion sur la

question et comme je ne prétends nullement avoir « démontré » ce que je vais

développer, j’essaierai d’indiquer au fil de l’analyse les présupposés de celle-ci.

1°) La difficulté épistémologique.

L’exemple du problème chinois est typique de ce que l’on peut considérer comme

un problème difficile mais élémentaire : la solution « arithmétique » ne met en jeu

aucun outil mathématique autre que la multiplication et la division par deux ! Mais

quel type de démarche permet donc de trouver cette solution ?

Il y a au moins deux types d’obstacles à franchir pour prétendre trouver en restant

dans le cadre élémentaire :

une excellente capacité de lecture, qui suppose non seulement du déchiffrage et

non seulement un accès au « sens » au niveau de la langue naturelle, mais aussi une

faculté d’extraire de l’énoncé une vision « experte » de la situation racontée :

élimination des informations inutiles (haricots verts, paysannerie, etc., et même

nombre d’heures de travail par journée…), reconstruction de la situation-problème

sous forme pertinente ;

une capacité à trouver une solution dans un labyrinthe dont la sortie suppose un

nombre assez conséquent d’étapes à franchir et à enchaîner de façon non seulement

logique mais aussi de façon suffisamment efficace pour que les calculs débouchent

réellement sur le résultat cherché. Il faut de la chance : c’est ce que l’on a depuis

toujours appelé la « bosse des maths » !

Cette dernière compétence s’apprend-elle ? Je l’ignore. Elle suppose, je pense,

une manière de réfléchir très synthétique, très géométrique, très imaginative, très

intuitive, car elle consiste à véritablement trouver un chemin alors que l’on ne

dispose pas (par hypothèse) d’une connaissance préalable de la situation. À

l’opposé, pourrait-on dire, de ce genre d’appel à l’astuce pure, on peut placer les

démarches que j’ai exposées jusqu’ici : elle reposent avant tout sur un métier et sur

des outils qui ont été forgés pendant des siècles.

Considérons par exemple la technique de mise en équation, dont j’espère avoir

convaincu qu’elle pense à notre place. Elle permet de résoudre très efficacement

aussi bien le problème de la laitière que celui du paysan chinois. Elle apporte même

(on l’aura peut-être remarqué au passage) une façon de structurer les données de

l’énoncé qui ne peut qu’aider, sinon à trouver la solution arithmétique, du moins à

dégager des « atomes » de situation qui peuvent souffler les étapes à parcourir. Ce

sont les propositions entre crochets dans ma présentation de la solution arithmétique ;

elles sont inutiles à la rédaction elle-même, mais elles montrent que les jalons

essentiels sont présents dans la démarche d’algébrisation. De même, les diverses

méthodes que j’ai présentées au titre de solution arithmétique pour le problème de la

laitière font appel à un métier qui a certes nettement vieilli, qui est beaucoup moins

performant que la méthode algébrique au sens où il n’offre pas de démarche

« universelle » et susceptible d’une puissance analytique insoupçonnée, mais qui

n’en est pas moins un véritable « métier ». Il consiste à faire appel à un type un peu différent d’intuition : la mémoire, l’esprit d’analogie, le sens de l’adaptation, qui sont

autant de compétences permettant de rapprocher une situation nouvelle de situations

déjà traitées et résolues, entreposées dans une sorte de bibliothèque cérébrale…

Nous avons donc affaire, sur les deux exemples précédents, à deux types

d’intelligence et aussi à deux types d’outils. En matière d’intelligence, nous pouvons

en effet nous rappeler que les Grecs avaient, dans leur mythologie, deux déesses

consacrées à l’intelligence. L’une, Métis, correspondait à l’intuition qui relève du

talent, de la ruse, mais aussi de l’expérience acquise, du métier, et qui semble

fonctionner de manière non formalisable, difficilement explicitable et difficilement

transmissible. L’autre, Athéna, personnifiait au contraire l’intelligence industrieuse,

méthodique, formalisable… Je pense qu’il n’est pas besoin de préciser le type de

parallèle que j’aimerais faire entre ces deux figures et les exemples qui précèdent.

Mais ce sur quoi je voudrais surtout insister, tient dans la remarque suivante : je crois

assez fermement que seule la deuxième forme d’intelligence ainsi schématisée est

susceptible de relever de la réflexion sur l’École, que seuls les méthodes et les outils

que nous avons rencontrés jusqu’ici sont susceptibles d’être transmis à l’élève et que

c’est un défi tout à fait légitime – et suffisamment difficile – que de chercher à

transmettre ce genre de compétences dans le cadre de notre enseignement.

C’est à cela que je ferai référence quand je parlerai « d’instruction » dans la

suite… Et la question qui reste est ainsi un peu précisée mais toujours la même :

comment est-il possible d’enseigner mieux à ce niveau ? Une première décision à

prendre concerne le choix du type d’outil qu’il est préférable d’enseigner : méthodes

« arithmétiques » ou méthodes « algébriques » ? ou si l’on préfère : méthodes

« techniciennes » ou méthodes « savantes » ?

Concrètement, c’est une véritable question qui ne me semble pas complètement

avoir sa réponse dans l’histoire. J’ai déjà expliqué quel était le choix des maths

modernes et on peut évidemment s’intéresser aux choix antérieurs à cette période,

seulement ceux-ci ne s’appliquaient pas à une situation de type « collège unique ».

Si bien que le « niveau de culture primaire » d’avant les mathématiques modernes est

quelque chose d’assez hybride, assez bien résumé dans l’exemple du problème de la

laitière qui s’annonce comme « niveau CM2 – certificat d’études ». On peut admettre

que les élèves acceptés en sixième étaient ceux qui avaient acquis en fin de CM2 le

niveau de ce type de problèmes, mais on peut penser aussi que la plupart des élèves

qui entraient au collège ne l’avaient pas réellement. Alors même que, au contraire,

les problèmes difficiles et résolus par l’arithmétique étaient prétendument destinés

aux fin d’études, pendant que les élèves entrés au collège découvraient assez vite la

méthode algébrique. (C’est en tout cas ce qui se passait dans les années 50).

La situation actuelle du collège unique amène de toutes façons à se poser le

problème différemment, et sous un angle purement épistémologique : que faire de la

résolution des problèmes « par l’arithmétique » alors que tous les enfants sont

destinés à suivre le même cursus qui doit leur faire aborder les méthodes de

résolution par l’équation ? Disons à partir de la quatrième. Ce « stade » doit-il

légitimement exister ? ou, au contraire : « peut-on légitimement se priver d’un tel

stade avant d’aborder le passage à l’algèbre ? ».

J’ai déjà dit que ma position personnelle est plutôt qu’il n’est pas sérieux

d’aborder l’algébrisation sans avoir rencontré des méthodes de résolution de type

arithmétique. Je pense qu’en réalité la vraie difficulté est de doser de manière

pragmatique le type de problèmes que l’on doit apprendre à surmonter dans ce que

j’ai appelé le « niveau de culture primaire » et qu’il est bon que les enfants

rencontrent les méthodes de mise en équation après avoir acquis une certaine

habitude de réflexion sur des problèmes de type « concret ». C’est en ce sens que j’ai

voulu parler de « rupture – chevauchement ». Mais cela dit, que proposer comme

corpus de problèmes à rencontrer en primaire ou en début de collège ? Ici encore il

ne peut être question que de pragmatisme … et d’un pragmatisme qui prenne en

compte aussi bien les capacités des élèves que celles des maîtres. On m’accordera

sans réticences, je l’espère, la possibilité d’écarter le problème des deux terrains de

l’enseignement « obligatoire ». On m’accordera à l’inverse le choix d’y mettre tous

les problèmes qui relèvent directement de ce que l’on peut appeler l’acquisition du

« sens des opérations », avec comme seules restrictions un dosage pertinent au

niveau de la complexité des nombres rencontrés et au niveau des situations concrètes

mises en jeu. Reste la question de tous les problèmes intermédiaires ! Disons, de ce

qui relève de la proportionnalité à ce qui peut déboucher sur les « fausses

suppositions », en passant par des problèmes-types plus ou moins paradigmatiques

mettant en jeu par exemple les pourcentages, les vitesses, les mélanges, etc.

2°) Quels choix retenir ?

La tendance actuelle au niveau de l’enseignement primaire me semble reposer sur

trois grandes idées directrices :

l’atténuation des apprentissages « algorithmiques » tels que celui de la division,

l’allongement des apprentissages de l’école jusque vers la fin de la cinquième, ce

qui revient à fixer le niveau « fin de primaire » à ce stade,

la mise en place d’activités destinées à ce que l’élève « construise lui-même » ses

propres procédures à partir de diverses « situations – problèmes »…

Le premier point est pour moi relativement mystérieux et je ne voudrais pas

déborder mon sujet en essayant de le traiter ici, le second point est précisément au

cœur de notre sujet. Ce type d’objectif n’est pas nécessairement dramatique en lui-même

si on conserve pleinement la gestion d’un véritable « niveau de culture ».

C’est

sans doute une obligation qu’il convient d’assumer enfin dans le cadre du collège

unique et c’est peut-être une façon efficace de prendre en charge plus en douceur les

élèves moyens. Nous vivions plutôt jusqu’ici dans l’idée d’une fin de primaire qui

devait correspondre à un véritable stade dans les apprentissages (évaluations à

l’entrée en sixième) et, surtout, dans l’idée que la sixième devait constituer une sorte

de « rupture » permettant aux enfants de « revisiter » les savoirs du primaire sous un

éclairage préparant aux programmes du collège. Mais dans la mesure où la question

se pose désormais de bien mesurer ce qui peut effectivement constituer un niveau de

culture primaire, il n’est pas interdit de considérer que ce « niveau primaire » ne

demande pas plus d’être établi en fin de cours moyen, qu’en section de « fin

d’études » … ou qu’en fin de cinquième. Et on aura compris que la seule question qui vaille en ce qui concerne la résolution de problèmes est dans la manière de gérer

la transition entre l’approche « arithmétique » et l’approche « algébrique ».

Cette question ne me semble pas pouvoir être dissociée du troisième point rappelé

plus haut concernant la construction des « procédures » de résolution par l’élève.

C’est ce troisième volet qui me semble le plus discutable. Il sacrifie sciemment

ce que l’on peut regarder comme une forme d’apprentissage « procédural » à ce que

l’on croit – ce que l’on espère – être une piste plus efficace d’acquisition du « sens ».

Je pense personnellement que c’est une erreur, car je ne crois pas que le mot « sens »

puisse recouvrir ici autre chose que la maîtrise de savoir-faire et parce que je crois au

contraire que c’est l’accumulation d’une expérience dans un grand nombre de

problèmes qui permet ensuite, par analogie, de pouvoir réagir dans des situations

plus ou moins nouvelles.

Le « constructivisme » des mathématiques modernes qui rêvait de voir les enfants

réinventer eux-mêmes la théorie des ensembles et pénétrer ainsi directement dans les

arcanes des mathématiques les plus sophistiquées a laissé la place à une autre forme

de constructivisme tout aussi illusoire. On s’imagine désormais que « l’activité » sur

quelques problèmes plus ou moins ouverts va permettre aux élèves de (se) forger des

outils personnels qu’il sauront « réinvestir » dans d’autres configurations. On se

trompe lourdement. On croit par exemple préparer les élèves à des tas de

« compétences » plus ou moins transversales qui ne pourront que lui être utiles dans

ses études mathématiques futures : conjecturer, analyser, démontrer – et que sais-je

encore ? – en le confrontant à la recherche du nombre de lapins et de scarabées dans

une population dont on connaît le nombre d’individus et le nombre total de pattes…

Mais comment veut-on que ce type d’activité de recherche autour d’un problème

du type « fausses suppositions » puisse servir à quoi que ce soit, si elle ne débouche

pas sur la mise en place d’exercices systématiques et répétitifs. Pense-t-on vraiment

que l’élève va réinventer la méthode ? Pense-t-on vraiment que, plus tard, il ait une

chance de reconnaître une situation analogue s’il n’a pas été entraîné à cette

reconnaissance ? Non bien sûr. On pense naïvement que les « compétences »

mathématiques sont de « conjecturer », « d’analyser », de « démontrer », etc., et que

l’on peut, pour cela, faire l’économie d’une progression et surtout des savoir-faire,

des méthodes, des techniques, qui seraient à reléguer au rayon des vieilleries.

C’est malheureusement contraire à toutes les observations de bon sens. D’un côté

tout enseignement un peu spécialisé dans les finalités techniques suppose un

apprentissage capable de conduire l’élève à maîtriser des ressources que personne ne

songerait à lui demander de réinventer. De l’autre les meilleurs spécialistes des

disciplines concernées sont les premiers à expliquer qu’ils n’ont acquis leur

excellence, pour ne pas dire leur génie, qu’à force d’acquisitions progressives,

systématiques, voire répétitives, mais menées de façon intelligente par l’école !

Quelle élite illusoire prétend-on donc former, alors que l’on n’enseigne presque

plus de ces savoirs de base qui sont seuls susceptibles de fournir une expérience

véritable, un soubassement sérieux et efficace pour les études futures ? Problèmes de proportionnalité ? Il suffira que l’élève invente lui-même règle de trois, produit en

croix, fractions et autres pourcentages ! Problèmes de vitesses ? Il suffira que l’élève

se construise peu à peu la notion de rapport, les formules fondamentales et les unités-quotients

! Les manuels actuels du cours moyen sont l’exact opposé des manuels de

naguère. Là où l’on apprenait des savoir-faire (oubliés aujourd’hui) du type de celui

qui est nécessaire pour résoudre le problème de la laitière, on trouve désormais des

« tableaux récapitulatifs » sur la proportionnalité qui mettent, en vrac, sous le nez de

l’élève toutes les variantes d’approches possibles, c’est-à-dire en vérité tout

l’apprentissage envisageable jusqu’à la fin du collège : tableau de proportionnalité,

représentations graphiques, etc., etc.

Les nouveaux programmes de collège, pour peu qu’ils aient les moyens de

s’appuyer sur des acquis efficients introduits par l’école primaire – je veux dire des

acquis très élémentaires, mais assurés –, les programmes de collège, donc, ont peut-être

actuellement la possibilité d’apporter, en sixième - cinquième une véritable

« culture primaire ». Il suffirait pour cela que les penseurs de l’école ne se contentent

pas de croire qu’ils doivent former des chercheurs … et que cela se réalise

uniquement en cherchant ! Au contraire.

Les deux premières années du collège pourraient alors parachever l’apprentissage

du sens des opérations (supposé déjà introduit dans des situations claires et simples)

tout en enrichissant petit à petit le champ numérique mis en jeu par des énoncés plus

complexes. Elles auraient aussi la possibilité de gérer de façon maîtrisée la

complexification des domaines auxquels les méthodes de résolution peuvent

s’étendre et — pourquoi pas dans le cadre d’une pédagogie différenciée — elle

pourrait parallèlement initier les élèves les plus doués à des questionnements sur des

problèmes plus astucieux ou plus spécialisés.

Les problèmes de la vie courante ne manquent pas pour constituer un fonds

utilisable en début de collège pour illustrer l’introduction des nombres décimaux, des

nombres relatifs, des fractions, des pourcentages, etc. Ils sont proposables à tous les

élèves si l’on sait en doser les difficultés et prendre le temps de les visiter pour eux-mêmes.

Et ce serait une erreur de croire que les « bons » élèves n’ont rien à en

apprendre de mathématique. On ne mesure sans doute plus la valeur formative de

« petits problèmes » ou de « petites techniques », quand bien même il ne s’agirait que

de problèmes de laitière ou de paysans chinois. On se leurre sur l’apprentissage du

sens en oubliant que « faire comprendre » quelque chose, comme le disait très bien

Henri Lebesgue en 1939, « c’est essentiellement l’intégrer dans un tout cohérent dont

certaines parties sont déjà bien familières »… et que cela suppose de s’être

familiarisé auparavant avec des domaines que l’on a l’impression de maîtriser !

On semble même ignorer le plaisir qu’il peut y avoir, pour esprit un peu vif, à

jongler avec des outils aussi magiques, aussi ésotériques et aussi « démodés » que la

« croix des mélanges ». Le « raisonnement » se limite certes à la maîtrise d’un

algorithme simple, combinatoire et très visuel, mais comment ne pas voir que le seul

fait de savoir l’adapter à des situations plus ou moins inattendues est précisément le

ressort essentiel des esprits scientifiques ? Comment ne pas ressentir l’attrait des « comment ça marche ? » que de telles rencontres peuvent susciter ? Comment ne

pas mesurer le plaisir et l’intérêt que peut entraîner le simple fait de revisiter plus tard

ce genre de savoirs en termes de proportionnalité, de barycentres ou même de

formules algébriques sophistiquées ?

L’École va mal aujourd’hui pour de nombreuses raisons. D’abord, sans doute,

parce que la société va mal et qu’elle a un peu trop tendance à exiger de l’École

qu’elle règle tous ses problèmes. Ensuite, certainement, parce que les évolutions

culturelle et sociale se sont ingéniées à relativiser largement l’intérêt des études

comme moteur de l’ascenseur social. Enfin, et surtout, il faut bien le reconnaître en

ce qui concerne les sciences et les mathématiques, parce que les errements en matière

de programmes nous ont conduits à ne plus savoir quoi enseigner, ni comment.

Dans cette situation, le début du collège échappera de moins en moins à un destin

qu’il s’est employé à retarder le plus longtemps possible depuis l’avènement du

collège unique. Il est, au moins jusqu’au seuil de la quatrième, le véritable cycle qui

doit correspondre à la « fin des études primaires ». Cela le place devant deux types

de défis : le premier est de parvenir à prendre en compte – et à faire fructifier – une

diversité des élèves dont il parvient de moins en moins à se préserver artificiellement,

le second est d’assumer et, ici aussi, de parvenir à tirer profit d’un programme qui

doit permettre à tous les élèves d’acquérir une culture minimale, tout en offrant aux

meilleurs un bagage attrayant et enrichissant pour leurs études secondaires. On

tenté, il y a trente cinq ans, de gérer l’apprentissage des sciences comme s’il suffisait

de décréter une révolution scientifique. Peut-être le temps est-il enfin venu de

commencer à reprendre sérieusement la question, en cessant d’une part de se fixer

des buts inaccessibles et, d’autre part, d’idéaliser désespérément le passé…